流星羅針儀/続・妖怪の見た宇宙

京都の下宿先で新年を迎えたのは、思えば今年が初めてだった。そしてまた、一人きりで新年を迎えたのも今年が初めてだ。

昨年までは実家で家族と過ごすのが普通だった。今年は趣向を変えて、蓮子と二人で過ごす予定になっていた。私のアパートで、年越し蕎麦とお酒と炬燵と蜜柑と益体もない会話で行く年を思い、来る年を夢み、そうして新年を迎え、向かい合って互いに、ありふれたあの言葉を交わす筈だったのだ。「あけましておめでとう。今年もよろしく」と。私はそのことを楽しみにしていたし、きっと蓮子も楽しみにしていた筈なのだ。

――でも、その約束は果たされなかった。

枕に突っ伏していた顔を上げ、時計を見る。正月三が日の終わろうとする、一月三日の二十時過ぎ。もう外は真っ暗だろう。夜空には星が浮かんでいるだろうか。ここ数日、自室から一歩も出ていないので今日の天気も分からない。

毛布を頭まで引き寄せて全身すっぽりとくるまる。その中で身を丸める。唇が荒れているのに気付く。毛布のぬくもりは麻薬的に心地良いけれど、惨めな思いが余計に増してくる。嫌になって身を起こす。

――どうしてこんな気持ちになるのだろう? 私、マエリベリー・ハーンは、かくも弱い人間だったのか。

起き上がった拍子に、携帯電話が床へ転げ落ちる。……年明けの時、思い切って蓮子宛にメールを出した。ごく当たり障りのない、「あけましておめでとう」メール。それで何事もなかったかのように元通りに戻るのではないかと、私は期待していた。結局返信は未だにない。

端から見たらただの喧嘩に過ぎないのだろう。これまでにも蓮子と喧嘩したことがないわけじゃない。それでも、どんなに言い合いになっても、また次の日にはお互い謝って、それでまた元通りだった。でも今回は違う。もう一週間以上会っていないし、連絡すら取れない。

――あんなこと、言わなければ良かった。

今更遅い。一度発せられた言葉はどう足掻いても取り消せない事など、誰だって知っている。そして知っていることと間違いを犯さないかどうかは別なのだ。私たちは現実に生きている。現実は目まぐるしく過ぎ、一瞬たりとも待ってはくれない。

ふと、日めくりカレンダーが視界に映る。それは一週間以上前の、去年の日付で止まったままでいる。私はその日の事を思い出す。二人で見た星空を思い出す――いや、違う。「二人で見た星空」なんて、そんな物は幻想なのだ。

境界を視る眼と、星と月に時と場所を視る眼。誰からも理解されないはぐれ者は、お互い同士も、矢張り分かり合えないのだ。

僕が香霖堂に帰ると、そこには見るからに不審な少女がいた。軒先で身を潜めるようにして店内の様子を窺っている。

「何をしているんだい」

声をかけると、少女は「ひゅいっ!」と叫び声を上げてこちらを振り返る。

「げげっ! 人間!」

僕を見てそう言うと、少女は慌てたように軒先の置物(信楽焼の狸である)の後ろへ飛び込んだ。そしてひょこりと顔だけを覗かせると、こちらの様子を窺っている。……もしかして隠れているつもりなのだろうか。

「……泥棒、ではないのかな。うちに何か用があるのかい?」

声をかけても、少女は依然じっと身を潜めて動かない。……いや、まさか本当に隠れているつもりなのか。なんだこの少女は。あまりに不審過ぎる。

ふと、僕はある考えに至る。先ほど見た少女の後ろ姿を思い出す。水色の、どことなく雨合羽の様な服、雨も降っていないのに長靴、背には大きなリュックサック、そして極めつけの、頭を覆い隠すような帽子……。この特徴は、白々しい程にある妖怪の特徴に合致する。

河童である。

そう考えると、彼女のこの不審過ぎる行動にも合点がいく。河童は手先が器用で幻想郷随一の技術力を誇る、水棲のエンジニアだ。彼女たちはみな偏屈者だが、何故だか人間を愛し、勝手に盟友扱いしているという。勝手に、と言うのは、彼女たちが余りに「人見知り」である為、人間と出会うとすぐさま逃げてしまうからだ。それ故、人間の方としては彼女たちはかなり怪しい存在として見える。

……恐らく、この河童の少女は僕を人間だと勘違いしているか、或いは人間であるかどうかを確かめる為、ああして物陰から様子を窺っているのだ。なるほど、それなら話が早い。だって僕は人間ではないのだから。

「隠れなくても良いよ。残念ながら僕は人間じゃない」

少女が信楽焼の狸の向こうでぴくりと反応する。目をしばたたかせてこちらをじっと見つめ、恐る恐る、狸の背後から出てくる。

「……ほんとに?」

「ああ。僕は半人半妖だ」

「半分人間っ!?」

河童の少女は再び凄まじい勢いで狸の後ろへ身を隠し――いや、違う。右半身だけ身を潜めた。

右半身だけ。

左半身は隠れていない。

……なんだろう。僕が半人半妖だから、半分だけ隠れたのか? なんだその理屈は? 意味が分からない。

「半身だけ隠れても意味が無いと思うんだけれど」

「……た、確かに」

はっとした様に少女は呟く。それぐらい気付いて欲しいものだが。

……兎も角、少女は物陰に隠れる事を諦め、ようやく僕と向き合う。見た目には幼い少女だ(とは言え、妖怪なので見た目で年齢を推し量ることは出来ない)。知った顔ではないと思うが――

「僕は森近霖之助。ここ香霖堂の店主だ。はじめまして、かな?」

僕の言葉に少女はこくりと頷く。両手で肩紐をぎゅっと握りしめている。緊張した様子だ。やっぱり人見知りなのだろう。

「はっ、はじめまして。谷河童の河城にとりです」

ぺこりと頭を下げる。彼女が頭を下げても帽子はずり落ちない。どうやって固定しているのだろう。そして矢張り帽子の下には皿があるのだろうか。

「よろしく……」

それにしても、無駄に緊張している様子だ。何だかこっちまで緊張してくる。

店の前で立ち尽くしていても仕方がないので、店内へと招き入れる。僕は一旦店の奥の住居部へ戻る。本日の収穫を、とりあえず置いておくことにする。先ほどまで無縁塚に行っていたのだ。

店に戻ると、例の少女――にとりは、陳列された品々に見入っている様子だった。「ほええ」だとか「こっ、これは……!」だとか、いちいち品を手に取る度、口に出している。……おもしろい少女だ。まあ悪い気はしない。そして矢張り技師らしく、機械仕掛けの物に惹かれるようで、外の世界の機械を熱心に見つめている。今にも工具を取り出して分解し始めるのではないかと気が気でない。

「何かお気に召すものがあったかな」

声をかけると、突然の事で驚いたのか手にしていた外の世界の携帯通話機(「がらけー」と言う種類らしい。最近とみに幻想郷への流入が多くなってきている)を取り落としそうになる。

「ご、ごめんなさい……つい夢中になっちゃって」

「構わないよ。普段この店に来るのは客でない輩ばかりでね。君みたいに興味を持ってくれるお客さんは珍しいから、純粋に嬉しいよ」

にとりはほんのりと頬を赤く染めてはにかむ。

「あ、ありがとう。でもごめんなさい。実は私、買い物に来た訳じゃなくて……」

客じゃないのか? 軽くショックを受けつつも、何故だか「いつものことか」と思っている自分がいる。……やっぱり、僕は商売人に向いていないのかも知れない。

「今日は、ちょっと相談したい事があって来ました」

「相談?」

にとりは頷く。彼女は訥々と語り始める。

その相談とは、魔理沙に関することだと言う。

曰く、最近どうも魔理沙に元気がない。何かしら悩みがあるのは間違いない様子だが、それが何なのかが分からない。聞いてみてもはぐらかされるし、上の空な雰囲気だ。魔理沙とは友人で、いつも世話になっているから何かしてあげたい。励ましたい。でもどうしたら良いのかが分からない。――そんな折り、魔理沙から予てより聞き及んでいた僕の事を思い出し、相談しに来たのだと言う。

……てっきり、山の妖怪の間でも僕の店が話題になっているのかと喜んでいたが、魔理沙づての客だったのか。少し残念だが、まあ現実はそんな所だろう。思えば僕はまともな広告活動をしていない。

「……僕のことは魔理沙から何と聞いているんだい?」

「ええと、『変な場所にある、変な店に、変な道具を集めて、変な奴相手に商売して、変な本ばっかり読んでる、香霖って言う変な奴がいるんだぜ』って」

にとりは変な声でそう言った。魔理沙の声真似なのだろうか。霊夢による紫の声真似よりは似ている。

「随分な言われようだね……。兎も角、状況は察したよ」

にとりの言う魔理沙の悩みに、僕は心当たりがある。そして実は僕自身もその事について考えていたのだ。今日無縁塚に行ったのも、それと関係している。

「にとり、君は魔理沙の悩みを解消してあげたいかい?」

その言葉に顔を上げ、リュックサックの肩紐をぎゅっと握って、にとりは熱心に何度も頷く。――魔理沙には勿体ないぐらい、純粋で良い友人だ。

「魔理沙には、まあ恩がないわけでもないし、古い付き合いだ。僕としても、彼女が何時までも辛気くさい顔でいるのは本意じゃない。魔理沙が元気ないなんて、一種の異変だしね……そこでだ。僕に一つ提案がある」

にとりは呼吸すら止めて僕の言葉に耳を傾けている。

「――僕と一緒に、プラネタリウムを作らないか?」

その夜、私と蓮子はいつも通りの益体もないフィールドワークに繰り出し、そしていつも通りに何の異変も見つけられず、帰途に付こうとしていた。

星を見に行こう、と言い出したのは蓮子だ。

それもいつも通りの思いつきでしかなかったのだろう。私としては正直早く帰って炬燵に潜り込みたかったのだが、蓮子の行動力に流されて、結局は同意することになった(これもいつも通りだ)。

付近にちょうど良い高台があった為、そこに登ることになった。「軽く運動した方が体も温まって良いじゃない」とは蓮子の言だ。それには概ね同意なのだが、体力のない私には中々に骨の折れる道程だった。対する蓮子は息も切れていない。いつも一緒にサークル活動しているのに、この差はなんだろう。神さまは不公平だ。

「本当、不公平よね。メリーには余計な脂肪が付き過ぎなのよ。主に胸回りに。その脂肪必要あるの?」

余計なお世話だ。と言うか、その余計な脂肪を隙あらば揉みしだこうとするのは何処のどいつだ。

「そんな事する輩がいるの? 脂肪を触って何が楽しいのかしら? 奇特ねぇ」

ええ、あなたのことだけれどね!

たわいもない会話だ。そうして私たちは笑い合った後、天体観測を開始したのだった。

とは言えただの思いつきに過ぎないので何の装備があるわけでもなく、ただ肉眼で星空を見上げるだけだ。――それでも、良く晴れた星空はそれなりに綺麗に思えた。

「メリーは普段、天体観測する?」

何となく眺める事は良くある。でも多分それは誰もがしていることであって、「天体観測をしているか」という質問には、否と答えるべきだろう。

やっぱり蓮子は天体観測好きなのかしら? 物理学者だし。

「と言うより、私の場合この『けったいな眼』のせいで、星には変な親近感が湧いちゃうから。自然と惹かれるのよね」

なるほど。お星様とお話する不思議系少女ね。

「それ、メリーが言う~?」

ほっとけ。

不意に、蓮子が空へと手を伸ばし、何かを指さす。

「星座に明るくないメリーでも、オリオン座ぐらいは分かるでしょ?」

言われて、私は蓮子の指の先を見る。そこには、砂時計の様な形の特徴的な星座がある。オリオン座は冬の代表的な星座だ。見つけ易いので流石に私でも知っている。……オリオンと言えば、オリオンビールよね。日本五大ビール。

「オリオン座の、右下の角に当たる星の名を『リゲル』と呼ぶわ。これがオリオン座で最も明るい星ね」

確かに、かなり明るくて目立つ星ね。

「次点で明るいのが、左上の角に当たる『ベテルギウス』ね。……ところで、この二つの星には日本独自の呼び名があるのよ」

そうなの? 三つ星を住吉三神とするのは聞いたことあるけれど……

「それに近いわね。ベテルギウスを『平家星』、リゲルを『源氏星』と呼ぶのよ」

平家と源氏って、源平合戦の? どうしてまた。

「星の色が理由ね。赤い星と白い星が、紅白を連想させたの。紅白の由来は、源平合戦で平家と源氏がそれぞれ掲げた旗の色と言われているわ」

えーと、どっちが白で、どっちが赤だったかしら。

「平家が赤旗で、源氏が白旗よ。この二色は対する二つの陣営を分ける際によく使われるわね。歌合戦とか、運動会とか。……赤白帽でウルトラマン! とかメリーもやった?」

何の話……? でも、源氏はどうして白旗なんて掲げたのかしら。降参してるみたいじゃない。

「その頃の日本に、『白旗は降参』って言う意味はなかったんじゃない? 諸説あるけれど、源氏の白旗は八幡様を意味していると言うわ。詰まり、『お宇佐さまの白い旗』」

おうささま、って何だか兎みたいで可愛いわね。

「軍神をつかまえて恐れ多いわねえ。ちなみに、源氏星・リゲルのすぐ下には『うさぎ座』があるわ。単なる偶然だろうけれど。……ところで、私もお『宇佐』さまよ?」

そんな風にいつも通りな会話で時が過ぎていく。蓮子はその後もオリオン座に関する幾つかの知識を披露してくれた。相変わらずの博学ぶりだった。矢継ぎ早に話すせいで、その全てを捉えることは出来なかったけれど、いくらか心に残るものはあった。平家星・ベテルギウスはずっと前から超新星爆発を起こすのではないかと危惧されているそうだ。夜空からベテルギウスが消えて、オリオン座がなくなってしまったらちょっと寂しい。……不思議ね。光年の彼方にある、絶対に行くことなど出来ない星に感情移入してしまうなんて。矢張り私たちを支配しているのは主観だ。数百光年なんて数字よりも、夜空に光を届かせている事実の方が、ずっと大事なのだ。

「オリオン座の話はこれぐらいにしときましょ。『冬の大三角』はどの星か分かる?」

分からないわね。……適当に指さしてみようかしら。あれとあれとあれ?

「そんなに夜空全体に散らばってないわよ! 巨大すぎるでしょ」

大三角って言うからには、夜空を覆い隠さんばかりの大きさを想像したのよ。

限度があるでしょ、と苦笑して、蓮子は星空へ指を向ける。

「ベテルギウスはもう分かるわよね? そこから左下に明るい星が見えるでしょ? あれがシリウス」

……どれよ?

「ベテルギウスから見て左上へ、さっきのシリウスと同じぐらいの距離を隔てた所にも明るい星があるでしょ? あれがプロキオン」

だから、どれよ?

「ベテルギウス、シリウス、プロキオン。三つを繋げば『冬の大三角』の完成」

ええ? どこよ?

「もう! メリーったら空間認識力は低いのかしら?」

境界は認識出来るのにね。と言うか、もう少し分かりやすく説明して?

「だから――ベテルギウスの左下に明るい星があるでしょ? ほらあれよあれ。あれがシリウス」

……どれ?

「むー、重症ね。あんなに分かりやすいのに」

……その星、本当に私にも見えてるのかしら?

「視力は悪くないでしょ? 変なモノが見えるくらいだし」

その理屈で言うと、マサイ族辺りにも境界を視る眼の持ち主がいそうだった。

蓮子は振り返って反対側の星空を見上げる。先ほどと同じように、夜空に指先を向ける。

何を示しているのかは、すぐに分かった。

「北斗七星?」

呟きに蓮子が頷く。並んで北の空を見る。北斗七星は、確かおおぐま座の尻尾だったか。柄杓に例えられる事もあるが、私にはもっと別なものに見える。蛇か、龍か、そう言う長物の類に。

「北極星はどれか分かる?」

蓮子が訊ねてくる。残念ながら、首を横に振らざるを得ない。

「北斗七星の、柄杓の縁をずっとまっすぐ伸ばした先にある、あれ」

蓮子は北斗七星を指さし、そこから左に指先を滑らせる。分かるような、分からないような。……やっぱり分からない。

「……もしかしてメリー、あまり星に興味ない? こういうの退屈だったかしら」

蓮子がおずおずと訊ねてくる。覗き込むような、心持ち上目遣いな目差し。そんな蓮子を見るのは新鮮だった。ちょっと可愛い。

……退屈だなんて、そんなことはないけれど。あなたといると、何処でだって退屈しないわ。

「――そっか」

私から顔を背けて、蓮子は再び星空を見上げる。……もしかして、照れてるのかしら。でも私も照れくさかったから、顔を背けてくれてちょうど良かったかも知れない。

蓮子は北極星について語り始める。曰く、現在の北極星はこぐま座のポラリスという星だが、数千年後には違う星が北極星になるのだという。地球の歳差運動のせいだ。古来、常に天の北極に在って動かない北極星は、文化的に重要な意味を持っていた。詩情の源であり、信仰の対象であり、また航海者たちのよすがでもあった。だがそれも天文学的な時間の中では移ろうものなのだ。

「何だか、少し寂しいわよね」

蓮子は「この世には確かな客観が存在する」と言う前時代的な考え方を未だに持っている。そんな考えに拘るのは、物理学者だからなのかしら。でもきっとそれだけじゃない。それ以上に、蓮子の持つ「星を見て時間が、月を見て場所が分かる程度の能力」が大きな理由なのだろう。夜空を見上げると自分のいる絶対的な座標が分かる。生きたコンパスだ。彼女が自らの眼を信じるなら、この世に確かな客観があると考えるのも道理だろう。――そう言えば北極星は妙見菩薩とされる。妙見とは字の如く「見通す」者だ。蓮子は北極星に自分を重ねているのかも知れない。

「北極星も厳密には天の北極にない。数度とは言え確かにズレがあるわ。でも、ポラリスが北極星である数千年の内、私たちの生きている現代の数十年間は最も天の北極に近い時期なのよ。折角だからその勇姿を見届けてあげなくちゃね」

おどけた風にそんな事を言う。

北天に浮かぶ無数の星を見る。その内、私に識別できるのは北斗七星ぐらいだ。北極星がどれなのかは、やっぱり分からなかった。

急に肌寒さを覚える。十二月の真夜中だから寒いのは当然だ。でもそれが突然に際だって意識される。気付けば自らをかき抱いている。夜空の闇が広く果てしないものに感じる。何故だか無性に恐ろしくなる。

星について饒舌に語る蓮子。対して私は北極星がどれなのかすら分からない。興味の対象は人それぞれだ。蓮子は超統一物理学専攻で、私は相対性精神学専攻だ。違いはあって当然なのだ。でもそれが途轍もなく寂しい事に思える。悲しい事に思える。蓮子が標とする北極星も、私には見えない。それでは、まるで――

……蓮子、やっぱり私には、どれがポラリスだか分からないわ。私たち、違う星空を見ているんじゃないかしら――?

「どう言うこと?」

蓮子が首を傾げる。

さっき自分で言ったじゃない。「『けったいな眼』のせいで星に親近感が湧く」って。蓮子の「星と月を視る眼」には他の人と違った星空が見えているんじゃない? 私には、ポラリスも冬の大三角も、分からないもの。

「……私の眼は、メリーみたいに他者と違う視界を持つものではないわ。単に、今いる場所と時間が分かるだけ。それにシリウスもプロキオンも広く知られている星だし、ポラリスもそうよ。考えられないわ」

じゃあ逆に、私には見えていないとか?

「ベテルギウスは見えるんでしょ? オリオン座の他の星や、北斗七星も。だったら物理的に見えてない筈はないけれど。マサイ族程じゃないにしても視力は悪くないんだし」

物理的にはね。でも認識的にはどうかしら。

「……どう言う意味?」

蓮子は露骨に顔をしかめた。それでも私は構わず続ける。

蓮子の眼は星と月に時間と空間を視るけれど、私の眼は境界を視るけれど、それらは他の人には見えていないわ。その視界は共有できない。それと同じように、もっと一般的なレベルでも人々は視界を共有することなんて出来ないわ。興味の対象の相違であったり、視力や色覚異常、認識力の違いであったり、いろいろな理由で「誰かには見えていても他の誰かには見えないもの」は存在する。物理的には見えているけれど、認識的には見えていない。

「星空の話から随分飛躍したわね」

ごめんなさい。でもそうでしょ?

――思えばこの時の私は、何かスイッチが入ったかのように饒舌だった。蓮子には見えている星が自分には見えないことが、そんなにショックだったのだろうか? きっと何より重要なのは、「蓮子と」視界の共有が出来なかった事実に違いない。

蓮子は何も言わなかった。私は先を続けた。

認識的に見えていないものは、その人にとって存在しないに等しいわ。だって認識出来ていないんですもの。あなたは否定するかも知れないけれど、主観こそが真実よ。その主観にとって見えていないなら、確かに存在しないのよ。そして私たちは主観を共有するなんて出来ない。個と個の境界は空無化できない。使い古された言い回しだけれど、私たちは皆、永遠に孤独なのよ。

「――メリー、それ本気で言っているの?」

勿論よ。

「それがあなたたちの言う相対性精神学の常識なの? だったら私は、そんなもの学問だと認めない。何も生み出さない詭弁に過ぎないじゃない」

でもそれが現代の常識よ、蓮子? 何も生み出さないとしても、世界の有り様を認識する正しい手段なのよ。それに――今あなたが私の意見を否定したのも、あなたの主観にそぐわなかったからでしょ? 「主観こそが真実」と言う現代の常識、詰まり客観を否定している。あなたの哲学とも反するのではないかしら?

蓮子は黙して答えない。

――矢張りこの時の私は、どうかしていたのだ。どうしてあんな事言ってしまったのだろう? それは確かに私の考えではあるけれど、それでも、あんな言い方をしなくても良かったのに。ただ一つ言えるのは、子供は寂しいと泣き出すと言うことだ。

――そして、私は蓮子にこう言ったのだ。

私たちの視る世界は共有出来ない。決して、分かり合えないのよ。

蓮子が目を見開いた。驚くように、あるいは軽蔑するように。それを見て私は急激に不安に駆られる。胸の奥に冷や水が湧き出した錯覚。それは増幅し、私の体内の闇を満たして行く。どうして良いか分からなくなる。その時の蓮子の表情が忘れられない。その時覚えた言いようのない不安が、今も私の胸にわだかまっている。そして私は怖れていた。蓮子を怒らせてしまったことを。……やっぱり、私は寂しくて泣き出した子供でしかなかった。自分が嫌になる。

蓮子は目を逸らして俯くと、「帰りましょう」とだけ言って高台を下り始めた。私はどうして良いか分からず、何も言えずその後ろをついて行った。きっと酷くまごついていただろう。

交わす言葉もなく地下鉄の駅へ向かい、ホームに下りて電車に乗って、そしてあっと言う間に蓮子の下りる駅に到着した。私が下りるのは次の駅だった。

がらがらの車内で、蓮子が黙って立ち上がった。何も声をかけられなかった。圧縮空気が音を立て、ドアが開いた。蓮子はゆっくりとドアへ向かう。――今日はこのまま喧嘩別れになってしまうのだろうか? 私は縋るように蓮子の背中を見ていた。実際以上に遠ざかって見えた。

ドアの手前で、蓮子が不意に立ち止まる。迷うように数瞬の間を置いて、一言だけ、こう言った。

「さよなら」

ホームの方から駅員の声が聞こえてくる。「本日の最終電車です。お乗り逃しのないように」。再びの圧縮空気の音と共にドアが閉まる。電車が走り出す。蓮子の言葉が耳に残っている。「さよなら」。いつもはその後に続く筈の、「また明日」はなかった。

先ほど店の奥に置いてきた荷物を取ってくる。風呂敷に包まれたそれは無縁塚での収穫だ。大きさは一抱えほどで、丸っこいシルエットをしている。それを持って店に戻る。にとりは興味津々な様子で風呂敷包みをじっと見ている。……そう見つめられると、何故だか無性に焦らしたくなるが、僕はそんな意地悪ではない。さっさと包みを解く。

「おおっ……! こっ、これは!」

顔より一回り小さいぐらいの、球形をした銀色の機械が現れる。にとりは早速食いつく。ためつすがめつ、しばらく手に取って見ていたが、不意にこちらへ熱い視線を投げかけてくる。その視線が僕に呼びかける。「……解体して良い?」。……静かに首を横に振って答える。すると今度は眉根を寄せて悲しげな視線を向けてくる。……そんな目を向けても駄目なものは駄目だ。

「これがプラネタリウムなの? 実物を見るのは初めてだよ」

見たことはなくとも概要は知っている様子だ。外の世界の技術についてもある程度の知識を持っているらしい。流石は幻想郷のエンジニアである。

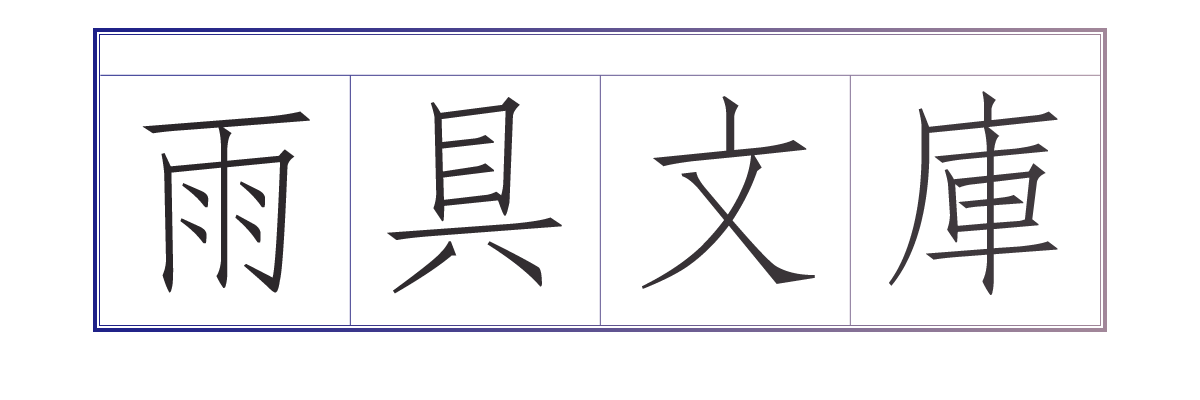

「そう、これがプラネタリウム……または天象儀と呼ばれる道具だ」

プラネタリウム――天象儀は、その名の通り天の様子を再現する装置だ。夜空に浮かぶ星の動きを、光によって正確に再現・投影する事が出来る。

書棚から数冊の本を取り出す。プラネタリウムに関する本だ。栞が挟んであるページを開く。表面に幾つものレンズが付いた球体機械の写真が載っている。大型のプラネタリウムだ。

「ひゅええ。こっちの方が凄そうだね」

にとりが覗き込んでくる。上目遣いに僕の方へ視線をよこす。「これはないの?」と視線で問いかけてくる。僕は黙って首を振る。

「元々は僕自身で制作しようと思って資料を集めていたんだ。でも君の手を借りられるなら、ずっと早く、良いものが出来るだろう。どうかな、是非とも協力して貰いたいんだが」

話を本題に戻す。プラネタリウムについて盛り上がるのも悪くないが、今はそれよりも優先すべき事がある。

「それは勿論、他ならぬ『半分盟友』のお願いだし、協力は惜しまないけれど……」

『半分盟友』というかなり謎な言葉が気になるが、この際無視する。

「プラネタリウムと魔理沙の悩みに何か関係があるの?」

にとりはころんと首と傾げる。なるほど、そう言えば説明がまだだった。にとりは魔理沙の憂鬱を敏感に察知してはいたようだが、しかしその理由は把握していなかったのだ。ならばそこから説明せねばならない。

「魔理沙が星の魔法を好んで使うのは知っているよね。そのことについて、どうして魔理沙が星の魔法を使うようになったかは知っているかい?」

「詳しくは知らないな。……前に一度訊いてみたけれど、『流れ星は願いを叶えるんだよ』ってはぐらかされた」

にとりはそう言ってはにかむ。……その時の魔理沙の答えは、確かにはぐらかしとも言えるが真実でもある。余りに端的で、逆に遠回しなのだ。

魔理沙が星の魔法を使う切っ掛けになったのは、数年前に始まった流星祈願会だ。だが他人の過去について語るのは余り趣味の良い事ではない。話題に出すのは控えておこう。

僕は第一回流星祈願会の事を思い出す。切っ掛けは、妖怪の渾天儀だった。それは日本の妖怪の名を持つ独自の星座が記載された、風変わりな渾天儀だ。その渾天儀は今も香霖堂にあるのだが、元々は八雲紫の持ち物だったようだ。すっかり忘れていた。今回の件が終わったら、彼女に返した方が良いかも知れない。

「まあ要は『流れ星が好きだから』というのが理由なんだよ」

にとりは頷く。

「私も前に、二人で流星観測をしたことがあるけれど……あの時の魔理沙は、随分はしゃいでたなあ」

くすくすと可笑しそうに、楽しそうに笑う。流星祈願会に誘われるとは、矢張り心配しているだけあって、魔理沙とはそれなりに深い付き合いらしい。

――彼女なら、魔理沙の悩みについてもきっと理解してくれる事だろう。僕は話の本題、魔理沙の悩みの原因について話す。それは、ともすれば余りに些細な事なのだ。

「実は数日前にも流星群があったんだが、年明けで騒がしい時季だし、魔理沙はそれを見逃してしまったらしくてね……。彼女が落ち込んでいる原因はそれだよ」

「――そうだったんだ」

にとりは俯く。

この少女は魔理沙とよく似ている。勿論、性格や振る舞いには全然似ていない部分も多い(対極とすら言える部分もある)。でももっと根本の、生き方そのものが似ているように思う。彼女たちにはそれぞれ自分が追求するべき、他者に譲れないものがある。それは魔理沙にとって星の魔法であり、にとりにとっては工学なのだろう。畑の異なる二人の気が合うのは、きっとそこに起因している。

普通、落ち込んでいる理由を「流星群が見られなかったから」と説明されて、納得するだろうか。魔理沙とて、もうそれ程幼くはない。楽しみにしていたものをうっかり見逃しただけで酷く落ち込みはしないだろう。魔理沙にとってショックだったのは、自分が流星群を忘れていた、と言う事実なのだ。何より好きなものを自分自身が失念していた――それが許せない。だから流星群一つで酷く落ち込んでしまうのだ。

同じ生き方を歩むにとりは、その気持ちが理解出来る。自分が好きなものに対しての、自分自身の失態。それがいかに辛いかを理解出来る。だから、魔理沙を励ましてあげたいと思ったのだろう。

この少女は、魔理沙の、最高の友達たり得るかも知れない。

「ところで君は、魔理沙が落ち込んでいるとよく気付いたね。本人としては気取られぬように振る舞っていたみたいだから、きっと皆気付いていないと思うよ」

「……そうなのかな? って、あなたは気付いてるような……」

「僕は、付き合いが長いからね」

正直なところ僕は、自分が魔理沙やにとりと似た種類の人間だ。その自覚はある。だから彼女たちの気持ちも、他の者たちよりは理解出来るつもりだ。

「……まあそういう訳で、魔理沙の為にプラネタリウムを作ってみようかな、と思ったんだよ」

「見られなかった流星群を、再現してみせるって事だね?」

僕は頷く。

もしかするとそれは、余計なお節介に過ぎないのかも知れない。時が経てば魔理沙もいずれ立ち直るだろう。自分自身で答えを見つけ出すだろう。でも、それを手助けすることは決して悪いことでも間違ったことでもない筈だ。「星が好きだ」という魔理沙の思いに、彼女自身の失態が影を落としたのなら、それを振り払うのは彼女自身の「星が好きだ」という思いに他ならない。彼女の見る星の輝きに他ならない。僕たちは、ただそれを見せてあげるだけなのだ――僕らなりのやり方で。

「では早速、制作に取りかかろうか。……幼稚な質問で申し訳ないけれど、何から始めれば良いだろう?」

「そうだね、まずは構造を理解して、図面を作らなくちゃね」

ちらちらと、にとりは何やら横目で見ている。 何だろう?

「資料ならこの通り何冊かある。僕もまだざっとしか読んでいないけれど、詳しい構造と原理についても記載されているようだ。これだけあれば充分だろう。……作業はここでするかい?」

「いや、一旦山に帰って図面の叩き台を作ってから、道具と材料を揃えてまたここに来るよ。それで二人で話し合って、完成形の図面を作って、制作に取りかかろう」

……にとりはまたも、何やらちらちらと横目で見ている。……嫌な予感がする。

「じゃあそうしようか。資料は何冊でも借りていって構わないよ」

「ありがとう。でも、書面だけじゃあちょっと難しいかな。実物を解体して見た方が……」

先ほどから彼女がちらちらと見ていたのが何だったか悟る。プラネタリウムだ。今や彼女はそちらを凝視している。

「……残念だけれど、そいつは壊れてるから動かないよ」

「壊れてても、内部構造の参考にはなるよ。書面より、ずっと」

「……でもそれはこの店にも一つしかない品物だし……」

じっとプラネタリウムを見つめていたにとりの目が、徐に僕へと向けられる。そして彼女は、こんな事を言った。

「――魔理沙の為だよ?」

……溜息を隠す気にもなれない。先ほどから感じていたが、この少女、人見知りの割には何か共通の話題があると急に打ち解けた風になる。あまつさえ今の発言だ。……職人とはかくも変人であるのか。ある意味、まっすぐな生き方だった。僕は心の中で白旗を掲げた。

「好きにしなよ……」

途端、にとりは満面の笑みを浮かべた。間違いなく、今日一番の笑顔だ。プラネタリウムを大事そうに抱きかかえる。

「じゃあ、借りて行くね!」

……やっぱり、この少女は魔理沙とそっくりだ。あのプラネタリウムは、一生返って来ないかも知れない。

あの夜の事を悶々と考えている内に、気付けば眠っていたようだ。時計を見ると――既に一月四日午前三時を過ぎていた。さようなら三が日。私は一体何をやっているんだろう?

少しお腹が空いている事に気付く。そう言えば夕飯も食べていない。どんなに辛いときでも、食事も睡眠も取らなければならない。肉体は精神を鑑みてはくれない。時間は止まってはくれない。現実はかくも無情に過ぎ去って行く。

何か作って食べようか、それともこのまま眠ってしまおうか。それより優先すべき事は何だろう? ――決まっている。蓮子に謝る事だ。でも何と言って謝るのだ? ひねくれたこと言ってごめんなさい、とでも言うのか? 馬鹿げている。確かに言い方は不味かったかも知れないけれど、あれは間違いなく私の思っている事なのだ。ならば、こう謝るべきだろうか。境界が見えたり、夢で不思議な世界へ行ったり、ひねくれた考え方の、変わり者でごめんなさいと。――もっと馬鹿げている。私はどうかしているのではないか?

こんな時こそ、眠って夢で不思議な世界へ迷い込めたら良いのに。子供たちの無垢な笑顔、紅い館のおいしい紅茶、幼い主人のへんてこなお話、竹林は怖い場所だったけれど、天然の筍を食べるのは悪くない。――そんな事を想像する。そして同時に、私は思っているのだ。その時隣に、蓮子の姿があれば良いのに、と――

ああ、もう!

こんな悶々としていても仕方がない。夜が明けたら蓮子に会いに行こう。ただ謝るのではなく、話をするのだ。あの夜に言った事を否定する気はないけれど、それでもやっぱり、私はあなたと一緒にいたいのだと――

不意にインターホンが鳴って、私は身を強ばらせる。

もう一度時計を見る。一月四日の午前三時過ぎ。こんな時間に来客? そんな馬鹿な。しかしインターホンの残響は確かに部屋の中にわだかまっている。静かな午前三時の空気を震わせた音はまだ耳に残っている。

胸元に手を当てる。早鐘を打っている。くらくらする。血液が急速に体内を駆け巡る。

こんこん、とドアがノックされる。そして聞き慣れた――それでもここ最近聞いていなかった、随分懐かしい感じの声がする。

「メリー!」

ドア越しの声はくぐもっていたが、それでも間違える筈がない。蓮子の声だった。こんな時間に、一体どうして?

上手く頭が回らない。先のことが考えられない。思考より先に体が動いて、私はドアへ向かい、錠を回し、ノブを捻り、そして数日ぶりに蓮子の顔を見た。

コートにマフラー、白い息を弾ませて、大きな何かを背負っている。ナップザック? それにしても嫌に大きい。

「ごめんメリー、時間がないから説明は後! 今すぐ着替えて。出かけるわよ!」

訳が分からない。いつも通りのような、何処かそうでないような蓮子の口調。言葉の意味するところも不明だ。

「説明は後でするから、兎に角着替えて!」

頷いて、言われるがままに必要最低限の身支度を整える。

――どうしたのよ、蓮子? 一体何が始まるの?

その問いかけに、蓮子は楽しそうに口角を吊り上げる。

「星を見に行くわよ!」

にとりの仕事は、予想していたよりもずっと早かった。翌日の昼間にはもう図面を完成させて持って来た

「光学装置の扱いなら、一番の得意分野だから」

全く大したものだ。だが確かに彼女の言う通りなのかも知れない。プラネタリウムはとても『幻想郷的』な機械だ。光を使って星空を再現する――何ともロマンと遊び心溢れる発明ではないか。それは弾幕に似ている。表現方法として光を用いるのも、小さな点が群を成して、一つの意味あるパターンを作り出すところも、正に弾幕だ。故に普段から弾幕ごっこに親しみのあるにとりには、作りやすい題材だったのだ。

にとりの出して来た設計案に対して、僕に口を挟む余地はほとんどなかった。

「本当にこの仕様で良いかな?」

にとりは何度も訊ねてきたが、異論などない。

「ああ、問題ないよ。流石と言うほかない」

照れくさそうに頬を掻いている。魔理沙もこれぐらい謙虚な心を持っていれば、幾らか可愛げがあるだろうに。慎み深い魔理沙と言うのも、それはそれでぞっとするが。

「ところで、このプラネタリウムは何処に投影するつもりなんだい? この能力だと、相当大きな施設が必要だと思うけれど……」

その質問を待っていたと言わんばかりに、にとりは不敵な笑みを浮かべる。意外な表情だ。

「空にでっかい幕を浮かべて、そこに投影しようと思うんだ」

「な、何だって? 屋外で投影するのかい?」

にとりは頷く。

「それぐらいの能力はあるよ。これは、外の世界のプラネタリウムを幻想郷なりに改良したものなんだ。光で何かを描くのは、幻想郷では日常的なものだからね」

随分自信満々だ。河童の技術は幻想郷一とは言うが、分野によっては外の世界を凌いでいるのかも知れない。確かにこのプラネタリウムは、幻想郷独自に違いなかった、

確かにこれから数日間は曇り空が続く様子だから、夜が暗くなる分、条件としては有利だが……屋外でプラネタリウムを稼動しようとは、その発想はなかった。屋外に浮かべた幕上に浮かぶ星の光を想像する。――ふと、面白いことをひらめく。

「にとり、このプラネタリウム、もっと高出力にする事は可能かな?」

目をぱちくりさせている。

「これ以上の高出力? どうしてまた?」

僕のひらめきについて話す。それは余りに壮大で、はっきり言って馬鹿げた提案だろう。でも僕は期待していた。もしかすると少女ならば、それを可能にするのではないかと。

僕の提案を聞くと、にとりは一瞬きょとんとした表情になる。

「……大きくでたね。でも面白そう!」

だが次の瞬間には目を輝かせ、僕の提案について何やら検討している様子だった。既視感を覚える。

「問題は出力源だね……そんなに高出力に出来る光源って、何かあるかな? お山の発電所なら出力はありそうだけれど、もっとコンパクトな方が良いかな……」

にとりは頭を捻らせる。その瞳は遥か遠く未来にあるヴィジョンを捉えようとしている。

――初めての流星祈願会が開かれたあの夜、幼い魔理沙はちょうど今のにとりの様な目をしていた。今こうしてプラネタリウムを作ることになったのは、魔理沙と流星群が切っ掛けだ。第一回流星祈願会とこのプラネタリウム計画は繋がっているのだ。あの夜の魔理沙の夢が、今ここでにとりに届いたかのように思えて、得も言われぬ何かがこみ上げてくる。夢は時空を越えて繋がったのだ。

その考えが、僕にまたしてもひらめきを与える。

「良い事を思いついた。高出力かつコンパクトで、出力源として打って付けなもの」

にとりは大げさに目を丸くして驚く。

「一体何だい? 幻想郷の中にあるもの?」

その点も全く問題ない。むしろ僕やにとりにとっては身近なものだ。僕にはこの考えがこれ以上ない素晴らしいものに思える。そして僕個人としても喜ばしいことだった。何故なら、僕もこの壮大なプラネタリウムに、大きく貢献出来たことになるのだから。

「コンパクトで、発電所並みの出力を発揮するもの、それは――」

/

それからの数日間は、実にあっと言う間だった。僕たちは寝る間も惜しんで作業に没頭した。当初の設計案に僕のひらめきを取り入れた第二案からほぼ変更はなく、完成までこぎ着けた。

完成が見えてくると、夜な夜な試運転を行った。……これは後で知った事だが、この試運転が余りに壮大なせいで、幻想郷中で「異変が起きているのか」と噂されていたらしい。なるほど、確かに端から見たら異変と思ってしまうだろう。

一つだけ問題だったのは、試運転は仮の光源で行わざるを得なかったことだ。計画の性質上仕方がない。僕のひらめいた「コンパクトで高出力な光源」での運転は、ぶっつけ本番になる。

そして、いよいよプラネタリウム完成披露の日がやって来る。作業はその日の朝までかかったが、何とか最終調整も済ませた。今夜の上映会には魔理沙は勿論、他にも大勢に声をかけた。今日の空は良い具合の曇天で、条件としても申し分ない。

にとりは一旦、山に帰ることになった。一人になった香霖堂で、僕は苦労して腰を上げる。店の外へ出る。外は重く雲が垂れ込め、とても清々しい朝とは言えない。だが、心は得も言われぬ充足感で満たされ、晴れ渡っている。店先に「本日臨時休業」の札をかける。どうせ客など来ないことは分かっているが、念の為だ。カウンターの椅子に腰掛けると、途端に心地良い眠気が襲ってくる。プラネタリウムの上映は必然的に夜になる。僕は多くの人が香霖堂へ足を運んでくれるのを夢見て、束の間の眠りにつく。

/

「人を呼んでおいて本人は眠りこけてるとは、良い度胸だな」

声が聞こえて、僕は目を覚ました。側に置いてある眼鏡をかけて見ると――かけるまでもなく分かっていたが――声の主は魔理沙だった。

「やあ、おはよう魔理沙。悪いけれど今日は臨時休業なんだ」

魔理沙はじっとりとした目で僕を見据えると、不意に、デコピンを放った。痛い。

「まだ寝ぼけているのか? 店は休業だか知らないが、今晩ここに来るように人を集めたのは香霖じゃないか」

――咄嗟に窓の外を見る。もうすっかり夜も更けて、辺りは真っ暗だ。そして、香霖堂前の空き地に何やら賑わいを感じる。既に人々が集まっている様子だった。

「いけない、眠りすぎてしまったみたいだ。すまないね魔理沙」

「すまない、よりは、ありがとう、の方が嬉しいんだぜ?」

急いで身支度を調える。そうしている間、魔理沙は店内の椅子に腰掛けて、ぼんやりとしている。……平静を取り繕ってはいるが、矢張り元気がない。

「ところで魔理沙、実は今晩、少し君の力を借りたいと思っているんだが、良いかな」

「具体的に何をさせられるか説明されないことには、頷けんな。私は賢い消費者ですわ」

そんな言葉何処で覚えてくるのだろう。賢い消費者という言葉は、幻想なのだろうか。どうでも良いが。

「大した事じゃない。またその時に言うよ。……皆が待ってる。行こうか」

肩を竦める魔理沙を尻目に、戸口へと向かう。

扉を開くと、大勢の人妖が集まっていた。

いつも通りの紅白の衣装に、マフラーを巻いた霊夢。その隣には一月にも拘わらず半袖で、手にした瓢箪から酒を煽る萃香。それを窘める人形遣いのアリス。紅魔館の主レミリアとその友人パチュリーはカフェテーブルに座して何やら談笑している。あのテーブル、紅魔館からここまで持ってきたのだろうか……と思っていたら、よく見るとあれはうちの商品じゃないか! あとで請求しておこう。テーブルの脇には当然の様に咲夜が控えている。ござを敷いてくつろいでいるのは白玉楼のお嬢様・幽々子とその従者・妖夢だ。……皆自由気まますぎる。三人組の妖精がいる。博麗神社辺りでよく見る顔だが、彼女たちも来客なのだろうか。単に騒がしさに惹かれてやって来ただけかも知れない。守矢神社の一行は何やら興味深げに見入っているが――その視線の先には、僕らの作ったプラネタリウムがある。外の世界から来た守矢神社の一行には、プラネタリウムが懐かしいのだろう。今宵が彼女たちにとっても良い夜になる事を祈った。

「おい、あれを見ろよ。面白いことになってるぜ」

魔理沙が指さした方を見ると、にとりが天狗の新聞記者・文にインタビューを受けていた。しどろもどろな様子だ。これから何が始まるのかはまだ秘密にしているから、何処までしゃべって良いものかと困っているのだろう。

見ていると、にとりと視線が合う。僕に気付いて彼女は安堵した表情を見せると、命からがらな風情でこちらへ駆け寄ってくる。文はニヤニヤとこちらを見ている。……あれは絶対、しどろもどろなにとりを見て楽しんでいただけに違いない。

「遅いよ、半分盟友! お陰でこっちは大変だったんだ」

「すまない、寝過ごしていた。……準備の方はどうだい?」

決して話題を逸らした訳ではない。純粋にそちらが気になったのだ。

にとりは得意げに親指を立てる。

「ばっちりだよ。後は出力源さえセットすれば、いつでも始められる」

「相変わらず仕事が早いね……じゃあ早速始めようか」

頷くと、にとりは背負っていたリュックサックを地面に下ろしてしゃがみ込む。何をしているのかと思えば、中から奇妙な機械を取り出した。僕に差し出してくる。

「これは?」

「『めがほん』だよ。スイッチを入れてこれに向けてしゃべると、反対側から声がでっかくなって出てくるんだ」

……以前レミリアの思いつきで月旅行が決行されたとき、ロケット完成披露パーティーで使われていた「まいくろふぉん」に似た道具だろうか。こちらの方が洗練されていない感じのするフォルムだが、個人的には好きなデザインだ。

「ふむ……」

にとりと魔理沙はじっと僕を見ている。成り行き上、僕が司会を務めろと言うことか。まあ仕方ない。とてもじゃないがにとりには任せられないだろうし。

一歩前に出て、「めがほん」を口元に持ってくる。思いついたままの事を話すとしよう。

「えー、皆さん」

キィ、と言う高い音の後、増幅された僕の声が響く。先ほどまで騒がしかった面々だが、物珍しさからか、話を止めてこちらへ視線を向ける。何だか珍しい反応だ。

「今宵は香霖堂にお集まりいただき、どうもありがとう。これから、僕とにとりが制作した機械の完成披露会を行おうと思う」

そこで、文が新聞記者らしく手を上げて質問の意を表する。文を見て、僕は黙って頷く。

「この丸い機械のことですよね? 一体どう言うものなのでしょう?」

台座の上に設置されたプラネタリウムを文が指さす。一同はそちらへ目を向ける。

「これから実演して見せる。見れば分かるよ。……一つだけ言っておくと、これは外の世界の機械を元にしている。だがとても『幻想郷的』な機械だ。夢と遊び心のあるものだよ。きっと皆気に入る」

文はメモを取っていた手帳から顔を上げると、不敵に笑んで口を開く。――どうやら、本命の質問はこちらのようだ。

「もしかしてその機械は、ここ数日起きている『異変』と何か関係が?」

「そのようだね。不必要に騒がせてしまったならすまない。でも何も害はないよ。それも、矢張り実演してみれば分かる」

文は頷いて了承の意を示す。再び手帳に何事か書き留める。どうやら明日の文々。新聞の一面は、僕たちのプラネタリウムが飾ることになりそうだ。少し楽しみだった。

「実演すれば分かるって言うのならさ、早くやって見せてよ」

退屈そうに肘をついて、八重歯を覗かせたレミリアが急かす。

「言われなくてもそのつもりだよ。でもその為には……魔理沙」

振り返って呼びかける。「私?」と呟いて魔理沙は自らを指さしている。

「実はこの装置には強力な光源が必要なんだ。とても強い光。幻想郷でもそうそうない、強い光だ」

「……なるほどな。さっき言ってた『力を借りる』ってのはこのことか。やれやれ。ほら、これだろ?」

魔理沙はスカートのポケットから、ミニ八卦炉を取り出す。幻想郷でも有数の「コンパクトかつ強力な光源」とはミニ八卦炉のことなのだ。このプラネタリウムはミニ八卦炉の光を光源とする、恐らく外の世界にもないほど高出力なものだ。

「話が早くて助かるよ」

魔理沙からミニ八卦炉を受け取る。メガホンはにとりへ返し、僕は台座の上のプラネタリウムに歩み寄る。誰も口を開かず、静かに夜風だけが吹いている。プラネタリウム本体を開くと八角形のくぼみがある。ミニ八卦炉をくぼみに入れると、ぴったりと収まる。これでようやく、このプラネタリウムは完成なのだ。

「それでは皆さん、空を見上げて」

その言葉に皆が空を見上げる。そこには暗い雲が垂れ込めているばかりだ。雲は星空を覆い隠し、夜を一層暗くしている。月の光すら届かない。――絶好の空模様だ。

スイッチを入れる。ミニ八卦炉の僅かな唸り声をあげてプラネタリウムが起動する。幾千もの光が、天高くの雲へと迸る――

「――星だ」

皆が小さく、短く、驚きの声をあげる。その中から、確かに喜びの色を帯びた魔理沙の声が聞こえた。

全天を覆う雲に、見えるはずのない星空が浮かび上がる。そう、このプラネタリウムは出力にものをいわせ、遥か高みの雲をスクリーンとして星空を投影するのだ。それは正しく満天の星空。本物と寸分違わぬ幻想の星空だ。

「そう言うことでしたか――!」

文が息を呑んでいる。彼女の言った「ここ数日幻想郷で起きている『異変』」とは、「曇っている筈の夜空に星が浮かび上がる」と言うものだった。仮の光源での試運転を偶々見た人々が、そう噂したのだ。なるほど確かに端から見たら異変だと思われても仕方がない。

集まった人妖たちは皆思い思いに幻想の星空を見上げている。きっと幻想郷の別の場所でも、空を見上げ息を呑んでいる人々がいるだろう。にとりを見やる。制作者である彼女自身も星空に息を呑んでいる。目が合うと、親指を立てて満足げに笑む。僕も充足感を覚える――だが、これで終わりではない。むしろこれからだ。

魔理沙を見る。彼女もただただ星空に目を奪われている様子だった。これだけで既に目的は達せられたかも知れないが――でも彼女にはもっと驚いて貰わねばならない。

「魔理沙」

呼びかけて手招きする。折角夢中になっている所を申し訳ないが、もっと見せたいものがあるのだ、それには彼女の協力が必要だ。

魔理沙はすぐにこちらへ駆け寄ってくる。プラネタリウムの傍に向かい合って二人で立つ。プラネタリウムからの光を受けて、魔理沙の金色の髪が不思議な具合に輝く。

「……おもしろい機械だな。やるじゃねえか、香霖」

「ああ。でも賛辞は僕よりもにとりに言ってあげてくれ。頑張ったのは彼女だよ」

「そうか。……なあ香霖」

魔理沙はらしくなく訥々とした口調で言う。

「もしかして、これは、私の為に――」

「それ以上は野暮だ、魔理沙。楽しんでくれればそれで良いよ」

「――すまんな」

「『すまない、よりは、ありがとう、の方が嬉しい』って、さっき君が言ったんじゃなかったか?」

ちょっと面食らった様子だ。

「そうだったな」

はにかんで答える魔理沙は、もういつも通りだった。

「……ところで、このプラネタリウムにはもう一つとても面白い『幻想郷的な』機能があるんだ。魔理沙、スペルカードを貸してもらえるかな」

「スペルカード?」

僕は頷く。魔理沙は怪訝そうに僕を見ていたが、やがてポケットから数枚のカードの束を取り出す。

「……なんとなく、予想は付くが。期待して良いのか?」

「勿論」

魔理沙の取り出したスペルカードの束から、僕はお目当ての一枚を取り出す。

「このプラネタリウムは、スペルカードをセットする事で、それを夜空に投影する事が出来るんだ」

魔理沙から受け取ったカードを、プラネタリウム本体のスリットに差し込む。

「さあ、魔理沙――」

魔理沙のスペルカードが、淡い光を放ち始める。

――数年前の初めての流星祈願会の時、魔理沙が願ったのは「もっと力強い魔法が使えるようになること」だった。それ以来星の魔法を使い始めた彼女にとって、このスペルはきっと一つの答えなのだ。憧れを抱いた流れ星のスペル。彼女は、彼女自身の夢見たものになるのだ。そのカードは――――『彗星「ブレイジングスター」』。

プラネタリウムから、一層強い光の渦が迸り始める。そしてそれは天蓋の一点に収束し――

「――流星祈願会を始めよう」

――無数の、流星群を生み出した。

歓声が上がる。幻想郷全体が震えるのが分かる。空を見上げた誰もが心奪われている。北東の空から、幾つもの星々が流れ落ちる。おおぐまとこぐまの間を、牛飼いの頭上を、龍の傍らを、幾つもの光が駆け抜けていく。はがれ落ちた天龍の鱗。人々はそれを星の欠片と例える。流れ星と呼ぶ。雲のスクリーンに映し出された幻想の夜空を、魔理沙の夢が駆け巡る。第一回流星祈願会の夜、魔理沙の胸をときめかせた流れ星たち。それは魔理沙のスペルとして形を変え、また今夜、幻想の流星群として形を変え、再び人々の胸をときめかせていた。たった一瞬の輝きが、もう一生忘れられない記憶になる。それは正に、妖怪たちの間を瞬きの速度で駆け抜けていく、人間のようだった。それは命の輝きだ。人々はそれに名前を付けた。即ち――夢。

僕の傍らで星空を見上げる魔理沙は、見開いた目いっぱいに潤いを湛えている。

自らの失態に悩めるなんて、きっと幸せなことなのだ。それだけ、その事について真剣な証なのだから。何度迷っても進むべき道は分かっているのだ。魔理沙もまた、その道を駆け出して行くことだろう。

言葉は不要だった。きっと聞こえもしないだろう。他のどんなものも些事にしか思えない程、彼女は星空に見入っているのだ。

にとりがやって来る。彼女は黙って魔理沙の横に立ち、並んで星を見始める。

僕はプラネタリウムの傍を離れ、香霖堂の店内に戻る。そうして奥から、いつかの流星祈願会の切っ掛けとなった渾天儀を持ってくる。実はこの道具、今回の件でも少なからず役立つことになった。意外な事に、にとりはこの道具の正しい使い方を心得ていた。彼女は試運転の時にこれを使い、作成されたプラネタリウムの星空に狂いがないかを検証していたのだ。多少狂っていても誰も気付かないだろうが、律儀なことだ。でも僕にはその気持ちが分かる気がした。

僕は渾天儀を表に出して、幻想の星空を観測する。……間違いなく、魔理沙が流星群を見逃したあの日の星空を再現できている。流星群に関しては些か現実より力強過ぎるが、それも悪くない。僕は魔理沙が見逃した流星群を再現したかったのだ。

この流星群は、「しぶんぎ座流星群」と呼ばれるものだ。「しぶんぎ」は漢字で書くと「四分儀」で、星を観測する事で自分の現在位置を知る道具だという。外の世界の旅人たちは、これを使って自らの現在地を確かめていた。夢を求め大航海に乗り出した多くの旅人が、この道具と星空をよすがとした。しぶんぎ座はこの道具を表す星座だ。

星になった四分儀から流星が舞い降りる――それはまるで、かつての旅人たちの見た夢が、時空を越えて再び地上へ輝きを放っているかのようだった。

蓮子に手を引かれて、夜の京都を走る。

何が何だか分からない状況だ。でも、思えばこれは本来私にとっての日常だった。訳も分からず蓮子に手を引かれ、おかしなものを探りに行く――そんな日々を、私は勿論楽しいと思っていた。

「この前のこと、怒ってる?」

先を走る蓮子が、前を向いたままに問いかけてくる。この前のこと、とは星を見た日の事に他ならないだろう。

私は怒ってなんかいないけれど。蓮子の方こそ――

「良かった。でもごめん。私はあのときのメリーの言葉、やっぱり許せないわ」

語気から蓮子の心を読み取ろうとする。走っているせいか、目を見て話せないせいか、それは酷く難しかった。

「だから、メリーに目に物見せてやろうと思ったの」

それで連絡くれなかったの?

「違うわよ! それは今からのこと。……連絡出来なかったのはごめん、謝るわ。ずっと準備してたから、それどころじゃなくて」

準備? 何の準備だろう。これから何が始まるのだろう。「目に物見せてやる」とはどう言う意味だろう。疑問は尽きない。私は何時だってそうだ。何も分かっていない。

蓮子は高台へと登ろうとしている様子だった。

さっきも言っていた通り、本当に星を見に行くのだろうか。背負っている大きなナップザックは何だろう。星に関係するもの?

坂道を上り始めると、声を出すのも難しくなる。無言のままで駆け上る。蓮子のペースに置いて行かれない様に必死だった。荷物まで背負っているのに、全く恐れ入る。

そうして、やっとの思いで頂上に辿り着く。達成感よりも虚脱感に襲われる。もう一歩も歩けない。流石に倒れ込むのは踏みとどまったが、しゃがみ込むのは許すことにした。

「さあメリー、空を見て!」

肩で息をしつつも、蓮子は早速そんな事を言ってくる。どこにそんな元気が隠されているのかしら? 首を振って無理だと意思表示する。……ああ、もう地べたに倒れ伏してしまいたい。でも気が引ける。

「何を変に意地張ってるのよ! えい」

不意に蓮子に肩を掴まれ、押し倒される。

ちょっ、ちょっと蓮子! 心の準備が……

「何言ってるのよ? 寝転んだ方が空は見易いでしょ?」

そう言って、覆い被さっていた蓮子が視界から消える。……どうやら隣に寝転んだ様だった。同時に背負っていた荷物をどさりと置く音が聞こえた。事態を理解して、勘違いしていた自分が恥ずかしくなる。

心臓はばくばく震える。それは坂道を駆け上がったからだけでも、蓮子に押し倒されたからだけでもない気がした。何かもっと別の理由。だって、蓮子が私の部屋に訪れたあの時から、ずっとこの胸は震えているのだから。

ようやく冷静になって、私は星空を見る。すると――

――あ

「早速一つ目! メリーにも見えた? まさか見逃してないでしょうね!」

ごろんと首を回して、蓮子の方を見る。同じようにして、蓮子もこっちを見ていた。にやりと、よく似合う心底楽しそうな笑みを浮かべていた。

今の、見間違いじゃないのよね?

「勿論よ。ほら、目を離してると次を見逃すわよ?」

蓮子はそう言って首を回し、再び星空を見始める。私も視線を星空に戻す。蓮子の横顔に浮かんだ満足げな口元が、何故だか目に残る。

さっきまで、もう永遠に失われたかに思えていた蓮子の横顔が、今はすぐそこにあるのだ。

――あ、また!

「二つ目! 良いペースね」

流れ星だった。流れ星が、続けて二つも降ってきたのだ。

「びっくりした? 今夜は流星群の日なのよ」

蓮子はこともなげに言う。多分、蓮子にとっては過去に何度も見てきた類のものなのだろう。でも私にとって、流星群観測は人生初の体験だった。

――三つ目!

数えて三つ目の流れ星だった。不意に蓮子は上空へ手を差し伸べ、指先ですっと弧を描く。ちょうど今の流れ星の軌跡をなぞる手つきだった。

「今の流れ星が現れた辺りに、星があるでしょ。分かる?」

つい今し方見た流れ星を想起する。多分蓮子の指先は、その辺りを指しているのだろう。記憶の中の、流れ星が現れた辺りに目を向ける。……心の中で当たりを付ける。あの星を指しているのだろうか。

何となく、分かる……かも。

「そこからこう、右上に行くと、北斗七星の縁があるのが分かるかしら?」

蓮子の手が縦に動く。同じように視線を動かすと……

あ、あった。北斗七星! 確かにあるわ。

「お、じゃあビンゴね」

蓮子は再び指先を縦に動かす。元の位置に戻った格好だ。そこは先ほどの流れ星が現れた辺りである。指先をくるくると回す。

「この星が、ポラリス! この前私が何度説明しても、どこぞのお馬鹿さんには分からなかった北極星よ!」

暗黒の海に埋もれていた小さな光が、唐突に視界から浮かび上がってくる。

――ポラリス。

その名を口に出す。胸の奥が疼く。あの夜に蓮子の語ったポラリスに関するあれこれが一遍に思い出される。この星が、今の北天の中心なのだ。数千年後に移り変わるとしても、今は確かにこの星が天の北極として旅人を導くのだ。

――へえ、これがポラリスなのね! なんだか北極星って言う割には結構地味よね。こんなのが妙見様?

気持ちとは裏腹に、何故だかそんな言葉が口をつく。でもそれは、いつも通りの私を取り戻した証だった。いつも通りの秘封倶楽部が戻って来た証だった。隣で蓮子はきっと苦笑している。

「罰当たりねえ。でも、分かってもらえて良かった!」

その言葉に、胸の奥がこそばゆくなる。首を回して蓮子を見る。彼女は素知らぬ顔で星を見上げたままだ。私は暫くその横顔を見つめる。遥かな星々をまっすぐに見つめた瞳。愉快そうに笑んだ口元――。何故か恥ずかしくなって目を逸らす。そういうときは星空を見上げれば良い。胸の奥で痛みの様な、痒みの様な、何かよく分からないものがすんすんと疼いている。

深呼吸をする。

星空に目を移すと、すぐにポラリスが目に飛び込む。満天の星空に、私はすぐにポラリスを見つける事が出来た。不思議だ。さっきまでは凡百のそれらと変わりなかった星が、今はとても特別に思える。胸の奥の感覚に、笑い出したくなって来る。

それから暫く、私たちは並んで星を見上げる。流れ星のある度、蓮子はその辺りの星について説明をする。流れ星を目印に、私は動かない恒星たちの名を覚えていく。不思議なものだ。場当たり的で変わったやり方だけれど、この方が私にはすんなりと呑み込めた。動きのない星空に唯一動く流れ星を目印にするのは、蓮子なりの冴えたやり方だった。

幾つもの星が流れて、その度私と星空との距離は縮まっていった。何光年もの彼方から届いた光が、今はとても身近に思える。そして、蓮子のことも。

――数十の流星を観測した後、やがて急速に流れる数は減っていった。楽しかったこの時間も、どうやらもうお終いの様だ。流星群は過ぎ去った。

「また来年、二人で見ましょうね」

蓮子は笑いかける。答えようと口を開いても、もごもごと音がするだけでろくに答えられない。私はどこか放心気味だった。これまでの時間が余りに心躍るものだったからだろう。祭りの後の風情だ。

「ね、目に物見たでしょ?」

――え?

そう言えばここに来る前、蓮子はそんな事を言っていた。どう言う意味だったのだろう。

「この流星群の間、私とあなたは確かに同じ空を見ていたわ。この前までメリーには見つけられなかったポラリスも、流れ星を目印に見つけられた。……どう、思い知ったかしら? 私たちは同じ空を見ている。私に境界が見えなくても、あなたには時と場所が見えなくても、こうして理解し合う事が出来たじゃない。だからもう、私たちの視る世界は共有出来ないだとか、決して分かり合えないだとか、悲しいこと言わないで」

その為の流星観測だったのか。あの日の私の言葉に対する、これは蓮子なりの反論だったのだ。なるほど、彼女らしいやり方だった。

確かにこの世は主観が真実だ。私はその論を曲げる気はない。でも、だからといって蓮子と分かり合えないなんて、そんなのは論理が破綻していたのだ。私は、ただ哀れな自己憐憫に浸っていただけだった。

「境界を視る眼が私に理解出来なくても、星と月に時と場所を視る眼があなたに理解出来なくても、私たちは今こうして並んでいるじゃない。それを、忘れないで」

――ごめん。

「分かってくれたら良いのよ。…………ついでに、客観主義者に転換する?」

思わず笑ってしまった。こんな時にも持論展開に余念がないのだから笑ってしまう。首を振って否定の意を示したけれど、それでも蓮子は気を悪くはしないだろう。そんな気がする。

蓮子が身を起こす。私もつられて身を起こすと、蓮子は先ほどから気になっていた大きなナップザックを開いていた。

「『主観が真実』なんて宣うメリーの為に――私からのプレゼントがあるわ」

大きなナップザックから、金属製の異様な球体が姿を表す。

――アンティークな雰囲気で格好いいデザインだけれど、これは、何? 地球儀?

「これは渾天儀よ」

蓮子は渾天儀について語り始める。曰く、それは星の位置を計測する道具らしい。ある時刻における恒星の位置を割り出したり、逆に恒星の観測によってその座標を計ることが出来る。また「渾天」の名が示す通り、太陽や月、複雑な軌道を描く惑星に関しても、位置の割り出しが出来る。とうの昔に使われなくなって久しい、一種のアナログコンピュータなのだ。

でもそんな昔のもの、どうやって手に入れたの? と言うか、金属も錆びてないし、古いものにしては随分綺麗ね……

「私の自作だからね」

手作り? これが?

「まあ、同胞たる工学部の方々には協力を仰いだけれどね」

……それは無理矢理手伝わせたとか、脅迫したとかの間違いではなくて?

「機材とか材料調達は協力して貰ったけれど、作ったのはほとんど私の腕よ?」

相変わらず凄すぎる相方だった。工学部には後で謝罪しに行くべきだろう。

「シリウスもプロキオンも、言われてもどれだか分からないのなら、自分の手と目と頭で探すのが一番! と言うわけで渾天儀なのよ」

それを一から作ってしまうのが蓮子の怖いところよね……。でも現代ではこんなけったいなもの使わないんでしょ? 例えば星座早見盤だとか、もっと便利なものがあるじゃない。

「秘封倶楽部的でないわ。それに――星座早見盤をあげて、はいお終い、じゃ面白くないでしょ? メリーは、星座早見盤を渡されるのと今日の流星観測と、どっちが心に残ると思う?」

もっともらしい屁理屈のような……。

蓮子は曖昧に笑い、それから、どこか柔らかな目差しになる。

「……もしもまた、『人は永遠に孤独なんだ』なんて寂しくなった時には、この渾天儀で夜空を観測して欲しいな。確かな星空がそこにあるわ。そして思い出して。二人で同じ星空を見たことを」

……そうね。ありがとう。

夜空を見上げる。さっきまで名前も分からなかった星々が、今ではとても愛おしく思える。ポラリスが遠くを見通している。ずっと遠くで、じっと動かない彼らが、私たちの現在地を教えてくれるのだ。

時と場所をささやく星々の声が、私にも聞こえてくる様な気がした。

/

「それに、この渾天儀があれば、メリーの主観による星座早見盤を一から作ることも出来るわよ? 面白そうじゃない、オリジナルの星座とか」

……なるほどね、それは確かに、楽しそうかも。

「ヨーロッパの人々は狩猟民族だから、北天の星座には彼らにとって身近なおおぐま座、こぐま座、おおいぬ座、こいぬ座などの名前が付けられた。彼らが南天を初めて見るのは十七世紀になる。故に南天には、らしんばん座、ぼうえんきょう座などの名が付けられた。星座には名付けた人の在り方が多分に影響を及ぼす。――メリーは、星空にどんな名を付ける?」

私は――

夢の中の世界を思い出す。館の主は蝙蝠の羽根を持った吸血鬼だった。天然の筍のある竹林では、不死鳥の少女と、大きな耳の獣人が駆け回っていた。彼らは何者だろう? それはこちら側にはない、失われた何者か。かつて信仰を集めた神々、畏怖された闇に住む妖怪たち、空飛ぶ巫女に魔法使い、おとぎ話の中の登場人物――

――そうね、失われて久しい、この国の妖怪たちの名前を付けようかしら。

蓮子は感心したように目を見開く。ひゅう、と軽く口笛を吹いている。

「メリーにしては面白い考えね。完成したら私にも見せてよ?」

――勿論。とは言え完成なんて、いつになるか分からないけれどね。

ふと私は思い至る。これと同じやり方で、私たちは視界を共有出来るのではないかと。流星群や渾天儀や、何かそう言う込み入ったやり方で、同じ視界を共有出来るのではないかと、そんな風に思ってしまう。

心中を察されたかのように、蓮子は私の手を握った。

「一緒にいれば、きっと同じ景色を見られるわ。例え――あなたの夢の世界へだって、一緒に行ける」

夢は夢だけれど――現実と同じものよ。それは無理なんだって。

「そんなことないわ。夢は、現実に変わるものよ?」

今は何故だか、蓮子のその言葉が不思議と心地良い。上手くできたかは分からないけれど、私は微笑みを返す。この想いが、伝われば良いなと思う。

/

渾天儀を回すと、月明かりがきらりと反射する。流れ星によく似ていた。

「これはもしかして――プラネタリウム?」

不意に声をかけられて振り向く。僕の背後の中空、何もない空間に裂け目が入っており、その縁に金髪の少女が腰掛けている。

「君は――八雲紫」

「お久しぶりですわ」

少女、八雲紫は何気なく答える。

紫は冬になると何処か誰も知らない場所で「冬眠」をすると言う。故に冬になると誰も彼女の姿を見ない。だと言うのに――真冬の一月に、どうしてこの少女がいるのだろうか。

「何か異変が起きている様子だったので……でも早とちりだったようね」

異変とは、この夜空の事だろうか。一体どのように察知したのかは知らないが、矢張りこの少女には計り知れないところがある。

「これは――しぶんぎ座流星群?」

「ああ、よく分かったね。これは君もお察しの通り、雲をスクリーンにした巨大なプラネタリウムなんだ。訳あって今年のしぶんぎ座流星群を再現している……実際より流星の数は随分多いがね」

「……この流星群を見るのは、随分と久しぶりだわ――とても懐かしい」

紫は目を細めて流星群に見入っている。意外な表情だった。いつも妖艶で得体の知れない彼女からは想像も出来ない、ごくありふれた少女のような表情だ。人間くさい、と表現すべきか。光の加減なのか、目元に差した影は郷愁や悲哀の表情に見える。

紫は視線を上空から地上へ落とす。そこでは、いつもの面々がいつもの様に好き放題している。今宵は、流星祈願会。皆の話題は、流れ星に祈る願い事を中心としている様だ。その声がこちらにも聞こえてくる。

「――あ、また流れたわ。呪い呪い呪い」

「霊夢はそればっかだな。そもそもその願いは意味わからんぜ」

「何よ魔理沙、他にもあるわよ? あ、また。お金お金お金」

「……やれやれ。おっと、来たな。魔法魔法魔法」

「あんたのも似たようなものじゃない」

「あん? 私のは夢溢れるお願いだぜ?」

「魔法も呪いも、同じようなものでしょ」

「なになに? 流れ星への願い事は三文字以内にしないといけないの?」

「そうよ、にとり。出来るだけ圧縮しないと流れ星も大変でしょ」

「ひゅええ、なるほどね。霊夢は物知りだなあ! あっ、流れた。ねじねじねじ! 電池電池電池!」

「……一番意味分からん願いだな。と言うかぴょんぴょん飛び跳ねるな。さっきからツインテールがぺしぺし当たってるぜ」

「良いではないですか魔理沙さん! もっと寛大な心を持つべきです。あ、奇跡の流れ星! 人気人気人気! 票票票!」

……最後のは守矢神社の巫女だろうか。どう言う意味の願いだろう? 人気とは信仰のことだろうか。「ひょう」とは何を意味しているのかが分からない。今度訊いてみよう。外の世界出身の彼女には、僕たちに見えない何かが見えているのかも知れない。

「随分楽しそうね」

「本当にね……。あ、そうだ。忘れるところだった」

そう言えば、紫にこの渾天儀を返そうと思っていたのだ。思い出して良かった。

「これは多分、君の持ち物だろう? 返そうと思うんだが」

「何かしら――」

僕は紫に、渾天儀を差し出す。

「数年前に入荷した商品なんだが、長いこと君の持ち物だと気付かなくてね……返すのが遅れてすまない。でも名前を書くなら、もっと分かりやすく書いた方が良いのではないかな」

僕は渾天儀の「著作 八雲紫」と記された部分を指さす。

「これは――どうして」

突然、紫の顔にありありと驚愕の色が浮かぶ。

「――どうかしたのかい?」

紫は驚きの表情で渾天儀を受け取り、その細部を確かめている。僕は、彼女がこんな表情をすると言うことが、何よりの驚きだった。この渾天儀は、そんな重大な品物なのか?

「もう形など残っていない思っていたのに――こんな巡り合わせも、在るのですね」

紫は愛おしそうに、錆び付いた渾天儀を回す。プラネタリウムの光を受けて、一瞬、流れ星の様に輝いた。

「――かたちあるものは、人も、物も、遍く滅びの運命を背負っている。あるいは変わり、あるいは壊れ、あるいは別れ、あるいは死ぬ。永い――本当に永い時間の中で、私もこの渾天儀を失ってしまった。もう二度と触れることも叶わぬと思っていた。なのに――」

紫は渾天儀から顔を上げ、僕を見る。何故だか、たじろいでしまう。

「この渾天儀は、あなたが見つけて保管していたのかしら? ならば一体、何と礼をすれば良いのか」

信じられないことに、紫は今にも泣きそうな潤んだ目をしている。一体どうしたと言うのだ? その表情に僕は無性に心をかき乱される。

「待ってくれ。僕がこれを保管していたのはここ数年に過ぎない。それも偶々だ。礼を言われるような事はしていないよ。それに――礼を言うべきは、僕の方だ」

紫は怪訝そうに表情を曇らせる。ちょうどその後ろを、一筋の流れ星が駆けていく。僕は何故だか焦るように口走っていた。

「この渾天儀は、最初の流星祈願会の切っ掛けになったんだ。それは魔理沙が星の魔法を使い始めた切っ掛けだし、もっと言えば今の魔理沙がある切っ掛けでもある。この渾天儀は魔理沙に夢を叶える切っ掛けを作り出した。切っ掛けというのは、この世で最も重要なものの一つだ。だから感謝するのは僕の方なんだ」

紫はその言葉にも驚いた様子だったが、しかし彼女は徐々に普段の平静さを取り戻しつつあるようだった。僕の心もそれで幾分落ち着きを取り戻す。彼女は時季外れの扇子を取り出し、口元を隠す。僕から視線を逸らし、見るともなしに、星空を見上げた。

「――この渾天儀は、私の古い友人からの贈り物だったのです。いつも星空を見上げていた、風変わりな少女。これは彼女が作った品です。彼女は何時だって私の隣で、星を見上げ、幻想の世界を夢見ていました。……魔理沙がこの渾天儀を切っ掛けに星を学び、夢を叶えたというのなら――――それは、夢が時空を越えたかのようですわ」

紫はまたあの、人間くさい表情になっていた。

「この話は、これでお終い。折角ですから、もう少し、この星空を楽しませて頂きますわ」

僕には分からない事だらけだった。紫の古い友人とは一体何者なのか? この渾天儀には一体どんな物語が秘められていたのか? 彼女と彼女の友人との『夢』とは、一体何だったのか――

でもそれらを訊ねるのは憚られた。それは僕が今ここで訊いて良い事ではないように思えた。だから僕は――代わりに、違う問いかけを投げる事にした。

「今夜は、流星祈願会だ。八雲紫――君は流れ星に何を願う?」

紫は遥か天上の雲に映る幻想の星空を見て、降り注ぐ夢の流星を見て、そして人妖入り乱れ騒ぎ合う少女たちを見る。渾天儀をそっと抱きしめ、彼女はこう答えた。

「これ以上、何も――」

その言葉の本当の意味を僕は知らない。渾天儀に纏わるどんな物語があったのかを知らない。彼女が何を思い、渾天儀と共に星空を見上げたのかを知らない。僕は彼女について何も知らない。でも――だと言うのに、何故だか僕にはこう思えた。幻想の残るこの場所こそが、彼女と、その友人の夢見たものなのではないかと――

〈Astronavigation / Phantasmarium〉is the END.

Next Dream...

Next Dream...